.Sebastião Salgado (Brasilien 1944)

Serra Pelada, State of Para, Brazil, 1986

Das Werk des mittlerweile 70-jährigen brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado ist geprägt von Empathie. Wie kein anderer legt er Zeugnis ab vom menschlichen Leid. Seine rauen Schwarz-Weiss-Bilder von den Krisengebieten der Welt, etwa der Hungerkatastrophe in der Sahel Zone, dem Genozid in Ruanda oder den Arbeitsbedingungen in einer brasilianischen Goldmine, gingen um die Welt. Bis er, an seiner Belastungsgrenze angekommen, einen Schlussstrich zog und Fauna, Flora und Umweltschutz ins Zentrum seiner Arbeit rückte.

Der Brasilianer Sebastião Salgado ist einer der Grossen in der Fotografie. Das Geheimnis seiner Bilder verrät er selber mit der etymologischen Herkunft des Wortes Fotographie. Seine griechische Herkunft erhellt, was er tut: «Fotografieren setzt sich zusammen aus ‹Licht› (fos) und ‹schreiben› (graphein). Ich schreibe mit Licht.»

> Tageswoche.ch

Salgado wurde 1979 in die angesehene Agentur Magnum Photos aufgenommen. Zufällig war er anwesend, als John Hinckley, Jr. am 30. März 1981 ein Attentat auf den US-Präsidenten Ronald Reagan verübte. Salgados Fotos von dem Anschlag brachten ihm Geld für seine Projekte.

Salgado dokumentiert in selbst ausgewählten weltweiten Langzeitprojekten über Jahre hinweg mittels Schwarz-Weiß-Fotografien das Leben der Menschen vor allem am unteren Ende der Gesellschaft, insbesondere auch solchen aus der sogenannten Dritten Welt. Nach Jahren entstehen so umfangreiche Bildbände und beeindruckende Wanderausstellungen.

Berühmt geworden ist seine Fotoreportage von 1986 über freiwillig hart arbeitende Goldschürfer in der brasilianischen Goldmine Serra Pelada, deren Arbeitsbedingungen mittelalterlich anmuten. 1994 verließ er Magnum Photos und vermarktet mittlerweile seine Fotos durch seine Agentur Amazonas Images.[5] Er fotografiert meist mit Leica-Kameras.

Seit 2004 arbeitete Salgado am Projekt Genesis, bei dem er noch unberührte Landschaften und ihre Flora und Fauna dokumentierte. Nach neunjähriger Arbeit an diesem Projekt zeigte das Natural History Museum in London 2013 eine Auswahl von 250 Aufnahmen.

> Wikipedia

.Henning Bode (Hamburg 1981)

Südstaaten-Romantik sucht man hier vergebens, das Mississippi-Delta ist eine der ärmsten Regionen der USA. Mit seinem Foto-Essay "Die Kinder des King Cotton" hat der Hamburger Henning Bode ein eindrucksvolles Porträt der Menschen am großen Strom abgeliefert.

Prächtige Raddampfer schaufeln sich gemächlich durch braun getrübtes Wasser, die Abendsonne taucht gigantische Baumwollplantagen in ein mildes Licht und über jedem zweiten Haus weht eine Südstaatenflagge - so in etwa stellt man sich das Mississippi-Delta vor.

Der Foto-Essay "Die Kinder des King Cotton" von Henning Bode zeigt die wenig romantische Realität. "Im Delta-Gebiet verdichten sich die gesellschaftlichen Missstände der gesamten USA", sagt Bode. Im Frühjahr 2012 verbrachte der Fotograf zwei Monate im Bundesstaat Mississippi. Für sein Projekt, was als Diplomarbeit an der Fachhochschule Hannover begann, hat der 31-Jährige kürzlich den renommierten "Gute Aussichten"-Preis in der Kategorie "Junge deutsche Fotografie 2012/13" erhalten.

>http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/fotos-aus-dem-mississippi-delta-von-henning-bode-a-863014.html

Kiffer in der Kleinstadt Lambert: Wie in vielen verarmten Regionen ist Drogenmissbrauch auch im Mississippi-Delta recht weit verbreitet.

Was aussieht wie eine surreale Szene aus David Lynchs Kultserie "Twin Peaks", ist in Wirklichkeit ein Zeugnis der Verwüstung, die das Mississippi-Hochwasser im Mai 2011 in einem Trailerpark angerichtet hat.

.Elliott Erwitt (Paris 1928)

(...) EE ist ein US-amerikanischer Fotograf und war zeitweise Präsident sowie Vizepräsident der Fotoagentur Magnum Photos.

Erwitt ist in Mailand und Paris aufgewachsen und emigrierte 1939 mit seiner Familie in die USA. Er studierte am Los Angeles City College und arbeitete während des Zweiten Weltkrieges in einem Fotolabor.

1948 zog Erwitt nach New York City, um an der New School for Social Research Film zu studieren. In diesem Jahr begegnete er den berühmten Fotografen Edward Steichen und Robert Capa. Erwitt arbeitete zunächst bei der Standard Oil Company in New York und in Pittsburgh.

Erst 1953 begann Erwitt für Magnum zu arbeiten. Ein Jahr später war er bereits Vollmitglied der Agentur. 1966 wurde Erwitt zum Präsidenten von Magnum ernannt und behielt die Position für drei Jahre bis 1969.

Er porträtierte viele Prominente wie Marlene Dietrich, Jacqueline Kennedy, Marilyn Monroe, aber auch Fidel Castro und Che Guevara.[1]

Ab 1970 drehte er seinen ersten von mehreren Filmen und erhielt 1973 eine Förderung des American Film Institute. Er fungierte noch einmal 1974 und 1980 als Vizepräsident von Magnum.

Elliott Erwitt ist überwiegend durch seine hintergründig-verschmitzten Sujets in schwarz-weiß bekannt geworden. Als bekennender Hundefan spielen hierbei die Vierbeiner eine besondere Rolle in seinem fotografischen Werk.

Erwitt ist mit der deutschen Filmemacherin und Schriftstellerin Pia Frankenberg verheiratet. (...) >Wikipedia

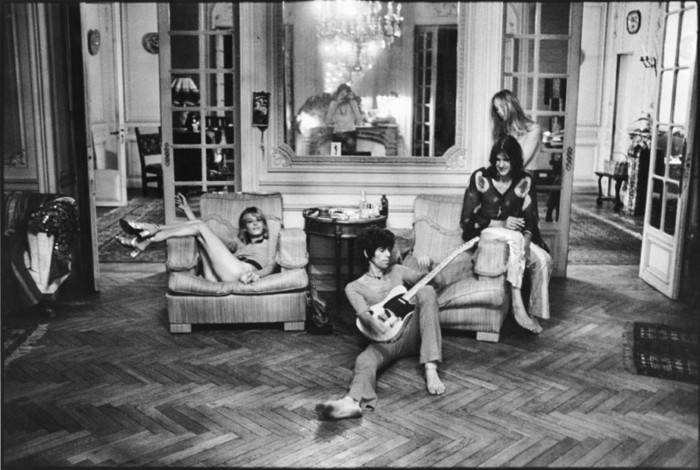

.Annie Leibovitz (1949 USA), Rolling Stones 1975.

(...) I first worked with an assistant in 1975, during the Rolling Stones tour. I wanted to photograph the band together right after the show, when they were pumped up, and I had been talking to them about this for weeks. I told them how fantastic they looked all sweaty, but I could never get them to stop for the photograph. So one night in Los Angeles I hired an assistant who helped me hang a roll of seamless paper and set up a strobe outside the stage door. They had to walk across the paper to get to their cars. When they saw it they laughed and stopped and I got four or five frames. (...) >http://www.vanityfair.com/news/2008/10/annie_excerpt200810

(...) AL zählt zu den bekanntesten und bestbezahlten Fotografen der Welt. Ihre aufwendig inszenierten Fotoporträts von vielen US-Prominenten aus Politik, Wirtschaft und Kultur machten sie selbst weltberühmt.

1975 begleitete sie als Fotografin die Rolling Stones auf ihrer Konzerttournee und wurde dabei drogensüchtig.[5] 1978, nach dem Umzug der Rolling-Stone-Redaktion in die Zentrale nach New York in die Fifth Avenue wurde die einflussreiche Grafikdesignerin und künstlerische Leiterin Bea Feitler[6] ihre Mentorin. Sie entwickelte nun vor jeder Aufnahme ein Konzept, eine meist einfache Bildidee,[4] die sie mit den zu Porträtierenden im Vorfeld besprach. Feitler empfahl Leibovitz, neben dem Rolling Stone auch für eine andere Zeitschrift zu arbeiten. So beteiligte sie sich 1981 an der Gründung des US-Magazins Vanity Fair. In einer Klinik therapierte sie erfolgreich ihre Kokainsucht.[4] 1983 wurde sie Cheffotografin von Vanity Fair und verließ den Rolling Stone. Neben inszenierten Porträts und Aktaufnahmen (u.a. John Lennon, Bette Midler, Demi Moore, Whoopi Goldberg) arbeitete Leibovitz zunehmend auch in der Reportage und der Werbung.

Zu ihren bekanntesten Fotografien gehören die Bilder von John Lennon und Yoko Ono wenige Stunden vor Lennons Ermordung sowie die Aktfotos der Schauspielerin Demi Moore während ihrer Schwangerschaft und mit einem Bodypainting im Jahr darauf. 2005 wählten Verleger und Artdirektoren der USA die 40 besten Titelblätter aus, Platz 1 belegte Leibovitz' Lennon/Ono-Titelbild und Platz 2 ihre Aufnahme mit der schwangeren nackten Demi Moore. Viel beachtet wurden ihre Kampagnen für American Express (1987), Dove (2006) und die Modefirma Gap (1988). 1996 gab Leibovitz einen Band mit Sportlerporträts heraus, 2000 fotografierte sie für den Pirelli-Kalender. (...) >Wikipedia

(...) The photograph that is emblematic of the 1975 tour for me is the one of Mick in the elevator. It was toward the end of the tour, and he was not on the ground. He was flying. From another world. He was the most beautiful object. Like a butterfly. Ethereal. After all the time on the road, his dancing was very loose. It was almost surreal. I was always aware of where Mick was. What might have seemed like a nuisance to him became a source of comfort. To know that I was somewhere nearby. It was a subject-photographer relationship of an obsessive kind. I remember him saying that I should tell him if I wanted him to be at a specific place on the stage at any point in the show, but I found that too daunting. I couldn’t think of anything for him to do that he wasn’t already doing. (...)

>http://www.vanityfair.com/news/2008/10/annie_excerpt200810

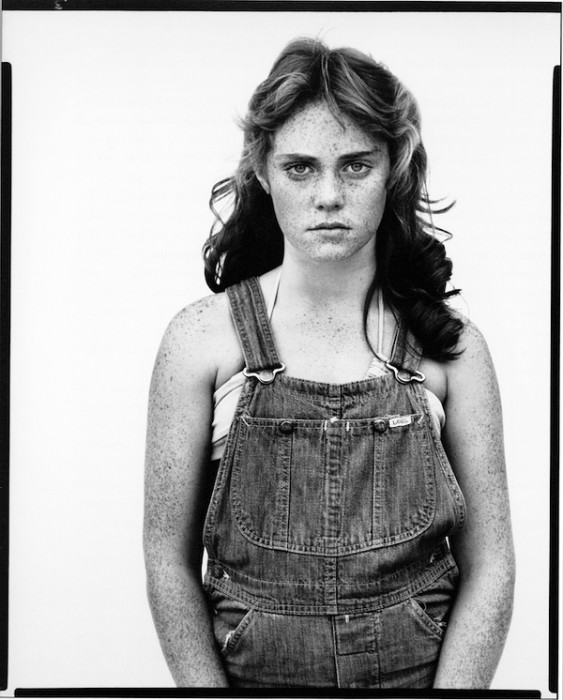

.Richard Avedon (N.Y.1923-2004), "The American West" 1979-84.

(...) Und das Leben war kein Zuckerschlecken in der Zeit, als der Fotograf Richard Avedon (1923-2004) den amerikanischen Westen bereiste. In den USA der Reichen, der Stars, der Politiker, der Künstler und Intellektuellen dreht sich normalerweise alles um die Ost- oder die Westküste. Doch das Leben in den kleinen Städten und auf den Farmen des mittleren Westens war zur Zeit der Carter- und Reagan-Administration weit weniger glamourös als in New York oder Los Angeles.

Zwischen 1979 und 1984 reiste Richard Avedon für sein Fotoprojekt "In the American West" in insgesamt 189 Dörfer und Städte in 17 Bundesstaaten. Sein beeindruckendes Portfolio liefert eine ebenso schonungslose wie faszinierende Typologie des amerikanischen Westens und seiner Bewohner. Vor seiner Kamera wurden Menschen, die sonst keiner beachtete, für kurze Zeit zu stillen Stars. Und Avedon selbst nutzte die Chance, mit diesem Projekt zu demonstrieren, dass er weit mehr war als einer der berühmtesten Modefotografen seiner Zeit. (...) >http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/richard-avedon-ausstellung-bezaubernde-anmut-bittere-armut-a-584962.html

(...) Avedon wurde zunächst als Modefotograf bekannt, wo er durch seine fantasievolle Gestaltung wegweisend wirkte. Er war der erste, der das Studio verließ und Haute Couture in alltäglicher Umgebung darstellte. Am bekanntesten ist ein Bild zur Dior-Collection geworden, auf dem das US-amerikanische Fotomodell Dovima in einem Stall vor angeketteten Zirkuselefanten posiert.

Avedons Porträtfotografien sind berühmt für die enorme Offenheit, die die inneren Stärken und Schwächen der abgelichteten Personen erkennen lassen. Den Gipfel dieser Offenheit erreichte er wohl mit einer Serie (es sind die letzten 7 Bilder im Band Portraits), die die Öffentlichkeit schockierte: Über den Zeitraum von Monaten hielt er das langsame Sterben seines Vaters in einer erschütternden und auch heute noch brutal wirkenden Bildfolge fest, die den Verfall dieser starken, geliebten Persönlichkeit bis zum Rückzug auf sich selbst in ungeschönten und sezierend exakten Bilder zeigt.

Während seine Porträts zum Beispiel von unbekannten Wanderarbeitern des amerikanischen Westens (im Buch In the American West) als destruktiv und empörend unamerikanisch empfunden wurden, legten viele Persönlichkeiten aus Politik und Kultur Wert darauf, von ihm fotografiert zu werden. Dabei entstanden oft Bilder, die ins kollektive Gedächtnis eingegangen sind, zum Beispiel von Ezra Pound, Marilyn Monroe, Charlie Chaplin, Brigitte Bardot, The Beatles, Igor Strawinsky, John Ford oder Henry Kissinger (der vor der Sitzung Avedon gebeten haben soll: „Seien Sie gnädig mit mir!“).

Sein puristischer Stil der späteren Jahre war von der Arbeit mit einer Großformatkamera gekennzeichnet, mit der er die Porträtierten vor einer weißen Leinwand und ohne alle weiteren technischen Hilfsmittel ablichtete.

Zu seinen neueren Arbeiten gehört die Brandenburg Gate-Serie, in der er in der Silvesternacht 1989 die feiernde Menschenmenge am Brandenburger Tor in widersprüchlichen, reduzierten Bildern festhielt.

Unzählige Ausstellungen, Retrospektiven und Preise würdigten Richard Avedons schöpferische Kraft und Originalität. Sein Buch "Evidence: 1944–1994" wurde mit dem französischen Fotopreis Prix Nadar ausgezeichnet.

Bei seiner Tätigkeit als „Hausfotograf“ von The New Yorker folgte ihm Martin Schoeller. (...) Wikipedia